Weltweit sind in etwa 322.000.000 Menschen von einer depressiven Erkrankung betroffen und nicht erst seit der Corona-Pandemie steigen die Erkrankungszahlen, aber vor allem die Corona-Pandemie hat das Problem nochmals merkbar verschlimmert mit einem klinisch relevanten Anstieg der Prävalenz mittelgradig bis schwer ausgeprägter depressiver Symptome von 6,4 auf 8,8 %.

Depressionen sind neben Herzkreislauferkrankungen eine der weltweit führenden Diagnosen, die zu durch Behinderung beeinträchtigten Lebensjahren führt und bei Betroffenen zu durschnittlich 36,6 Arbeitsunfähigkeitstagen führt. Allein 1/3 der Fehlzeiten psychiatrischer Genese macht die Depression aus. Die Depression ist als eines der drängendsten gesundheitlichen, aber auch volkswirtschaftlichen Probleme, nicht nur in Deutschland (Anstieg der Arbeitsunfähigkeitstage durch psychische Erkrankungen um ca. 50 %. Aus diesem Grund geht es im heutigen „Im Notfall Psychiatrie“-Beitrag hier bei FOAMio um die depressive Erkrankung.

Grundsätzliches

Bei der Depression handelt es sich um ein Mischgefühl (sekundäre Emotion), welches sich aus Gefühlsanteilen von Trauer, Scham, Ekel, Wut, Ärger, Feindseligkeit und/oder Angst zusammensetzt. Grundsätzlich lässt sich eine Depression als Zustand gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit und Antriebsminderung charakterisieren, welcher über einen längeren Zeitraum anhält, und mit weiteren Symptomen verbunden ist, die alle im Kapitel „Symptomatik“ und „Anamnese & Diagnostik“ zu finden sind.

Auch der Rettungsdienst bzw. die Notfallmedizin im Allgemeinen sind stark von Depressionen betroffen, denn das Risiko für Depressionen (15 %), PTBS (10 – 14,6 %) und Angststörungen (15 %) ist im Rettungsdienst aufgrund der speziellen emotionalen Stressbelastung höher als in der Normalbevölkerung. Auch die Zahlen zu Alkoholkonsumstörung und bei der Suizidalität sind höher. Laut einer RKI-Befragung aus dem Jahr 2021 hatten 13,7 % des Rettungsdienstpersonals in Deutschland in den letzten 12 Monaten eine depressive Erkrankung, was in etwa doppelt so viel ist wie in der Allgemeinbevölkerung. Betrachtet man die spezifische Kohorte männlicher Mitarbeitenden im Rettungsdienst (ca. 68 %), so sind die Zahlen nochmals gravierender. Das verbunden mit flächendeckend noch fehlenden Aufklärungs- und Präventionsangeboten sowie erhöhter Stigmatisierungsängste bei Männern, sorgen für diesen Unterschied und damit auch für ein ungünstigeres Hilfesuchverhalten. Deswegen ist die Aufklärung so wichtig und auch dieser Beitrag soll dazu beitragen!

Epidemiologie

Die Depression hat geschlechtsunabhängig eine Lebenszeitprävalenz von 16 – 20 %. Es haben also 16 – 20 % der Bevölkerung innerhalb ihres Lebens mindestens eine depressive Episode – also jede 5. – 6. Person. Dies ist mehr als doppelt so hoch wie bei einem Herzinfarkt (9,3% laut DEGS1-Studie) oder beim Schlaganfall. Schaut man sich die Monatsprävalenz für die Major Depression an, so landet man bei etwa 8,2 % und laut anderer Arbeiten waren ca. 5.300.000 – 6.000.000 Menschen in Deutschland in den letzten 12 Monaten Betroffene einer depressiven Erkrankung. Insgesamt ist anhand der Abrechnungsdaten von Krankenkassen eine Steigerung der Diagnoseprävalenz behandelter depressiver Erkrankungen von 12,5 % (2009) auf 15,7 % (2017) zu verzeichnen. Um das Ausmaß an Erkrankungen klar zu verdeutlichen: die Jahresinzidenz der depressiven Episode liegt bei 1 – 2 Erkrankungen auf 100 Personen.

Epidemiologisch interessant sind sonst vor allem:

- Frauen etwa doppelt so häufig betroffen und früher erkrankt

- ca. 50 % aller Betroffenen in Deutschland sind vor ihrem 31. Lebensjahr erkrankt (mittleres Erkrankungsalter: 25 – 30 Jahre; höchste Prävalenz in der 3. Lebensdekade)

- Zahlen in jüngeren Altersgruppen (inkl. Kinder und Jugendliche) nehmen zu

- häufigste psychische Störung im Alter (Prävalenz von 50 % in Altenpflege-Einrichtungen)

- Inzidenz „Late-Onset Depression“: 5/1000 Personen (erstmalige Depression > 70 Jahre)

- zweifach erhöhte Mortalität & ⌀ reduzierte Lebenserwartung von 7 – 14 Jahren (Grund ist nicht nur höhere Suizidrate, sondern auch erhöhtes Risiko für körperliche und substanzbedingte Erkrankungen)

- ca. 40 – 70 % aller Suizide in Deutschland sind mindestens teilweise auf Depression zurückzuführen (Suizidrate ca. 20-mal höher)

- größte Suizid-Risikogruppe sind hochbetagt Männer (Suizidrate bei > 80-Jährigen fünfmal so hoch wie bei 20 – 30-Jährigen)

- 15 – 25 % der Betroffenen leiden an chronischen, unipolaren Depressionen

- Prävalenz mittelgradig bis schwer ausgeprägter Depressionen während Corona-Pandemie signifikant von 6,4 % auf 8,8 % angestiegen (in 75 % der Fälle aufgrund fehlender Tagesstruktur)

- 84 % der Erkrankten ziehen sich aus sozialen Beziehungen zurück

- in 45 % der Fälle gehen Partnerschaften/Ehen auseinander

- ca. 50 % aller Betroffenen konsultieren wegen Depressionen keinen Arzt, sondern im Verlauf wegen „primär“ psychosomatischer Symptome

- höheres Bildungsniveau und/oder sicherer Job mit niedrigerer Depressionsrate um 14 assoziiert (12-Monatsprävalenz bei schlechterer sozialer Schicht doppelt so hoch wie bei Normalbevölkerung)

- Depressionsrate bei zur Miete lebenden Stadtbewohnern bei 13,9 % und bei in den eigene vier Wänden lebenden Flächenlandbewohner bei nur 7,8 %

Die (gesundheits)ökonomische Dimension der Depression zeigt sich v.a. durch die folgenden Zahlen:

- führende Ursache für durch Behinderung beeinträchtigten Lebensjahre bei 14. – 44.-Jährigen

- verantwortlich für ca. 50.000.000 verlorene gesunde Lebensjahre (ca. 7,5 % aller DALY)

- jährlich 904 aller Arbeitsunfähigkeits-Tage (AU-Tage) auf 1.000 Beschäftigte und 53,6 Tage pro Einzelfall durch Depression bedingt (2018)

- jährlich 326 AU-Tage auf 1.000 Beschäftige und 64,6 Tage pro Einzelfall durch rezidivierende Depression bedingt

- 4,2 – 6 % aller Einzeldiagnosen bei AU-Tage bedingt durch Depression (Platz 3 nach Atemwegsinfektionen und Rückenschmerzen)

- 2015 sind 31.000 Menschen in Deutschland wegen Depression frühberentet worden (im Schnitt ca. 50 Jahre alt)

- direkte, durch Depressionen bedingte Kosten im Jahr 2015 bei 8.700.000.000 € (also medizinische Heil-, Präventions-, Rehabilitations- & Pflegemaßnahmen) + 6.200.000.000 € indirekte Krankheitskosten (v.a. wegen längerer, stationärer Verweildauer)

- ca. 80 % der direkten Behandlungskosten durch therapieresistente/chronische Depressionen

- Anstieg um 40 % bei Medikamentenkosten für Antidepressiva in den letzten 10 Jahren

- definierte Antidepressiva-Tagesdosis in Deutschland bei 56,9 pro 1.000 Personen

Ätiologie und Pathogenese

Primär lässt sich konstatieren, dass Depressionen ein sehr heterogenes Krankheitsbild sind und die genetischen, molekularbiologischen, zellulären, psychologischen, immunologischen und interaktionellen Ursachen mannigfaltig sind. Die Vererbarkeit von Depressionen liegt bei ca. 40 % und zusätzlich besteht eine große Überlappung mit weiteren psychischen Krankheiten wie z.B. ADHS, bipolare Störung und Schizophrenie. Die ausgeprägte Heritabilität zeigt sich auch in Zwillingsstudien, welche ein um 50 % erhöhtes Risiko für Depressionen haben im Vergleich zu anderen Verwandten 1. Grades mit ca. 15 %. Näheres zur Neuropsychologie bzw. -biologie psychischer Erkrankungen findet ihr im gleichnamigen Beitrag.

Darüberhinaus kommt es zur Dysbalance zahlreicher Neurotransmittersysteme (v.a. serotonerges und dopaminerges System), z.B. Serotonin-Mangel, welcher zur Zunahme von Tryptophan-Metaboliten führt und damit oxidativem Stress oder ein Adrenalinmangel. Desweiteren kommen auch die Botenstoffe Noradrenalin, Acetylcholin, Gamma-Aminobuttersäure aus dem Gleichgewicht. Bzgl. der Monoamin- bzw. Serotonin-Mangel-Hypothese lohnt sich die Lektüre des Artikels „Serotonin-Hypothese wackelt“ der Pharmazeutischen Zeitung sowie des Beitrags „Problematischer Umgang mit Studienergebnissen zur Serotonin-Hypothese trägt zu Verunsicherung von Patient*innen bei“ des Bundesverbandes der Vertragspsychotherapeuten e.V.. Zusätzlich kommt es zu einer chronobiologischen, zirkadianen Rhythmusstörung, welche sich v.a. bei saisonalen Depression zeigt sowie bei gesteigerten Appetit & Schlafbedürfnis als eher „atypische“, depressive Symptomatik.

Anamnese & Diagnostik

Klassifikation nach ICD-11 WHO

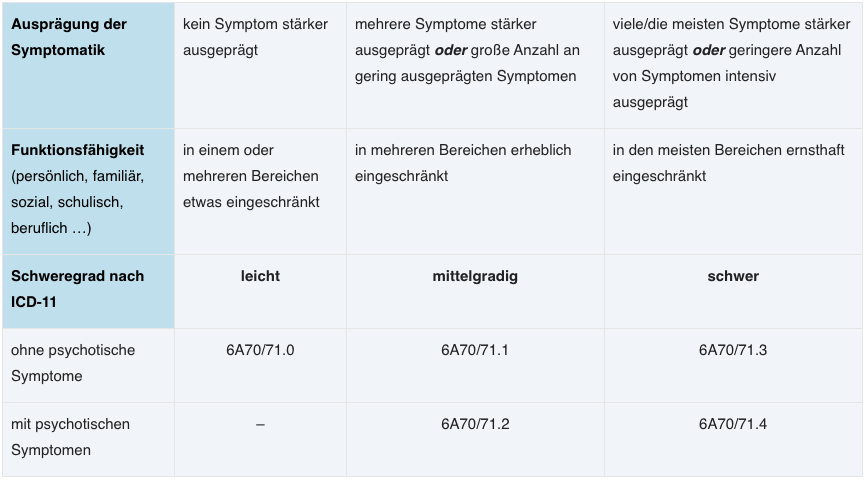

Gemäß der neuen ICD-11-Kriterien wird die Depression unterschieden in die folgenden Einzeldiagnosen:

- einzelne depressive Episode

- einzelne depressive Episode, leichtgradig (keine Vorgeschichte einer depressiven Episode)

- einzelne depressive Episode, mittelgradig ohne psychotische Symptome

- einzelne depressive Episode, mittelgradig mit psychotischen Symptomen

- einzelne depressive Episode, schwergradig ohne psychotische Symptome

- einzelne depressive Episode, schwergradig mit psychotischen Symptomen

- einzelne depressive Episode, gegenwärtig in Teilremission (o.g. Symptomatik ist nicht mehr erfüllt, aber einige signifikante affektive Symptome bleiben bestehen)

- einzelne depressive Episode, gegenwärtig in Vollremission (o.g. Symptomatik ist nicht mehr erfüllt und es bestehen keine affektiven Symptome mehr)

- rezidivierende depressive Episode (min. 2 depressive Episoden in der Anamnese, zwischen denen min. mehrere Monate ohne signifikante Affekt-Beeinträchtigungen liegen)

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig leichtgradig

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig mittelgradig ohne psychotische Symptome

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig mittelgradig mit psychotischen Symptomen

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig schwergradig ohne psychotische Symptome

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig schwergradig mit psychotischen Symptomen

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig in Teilremission

- rezidivierende depressive Episode, gegenwärtig in Vollremission

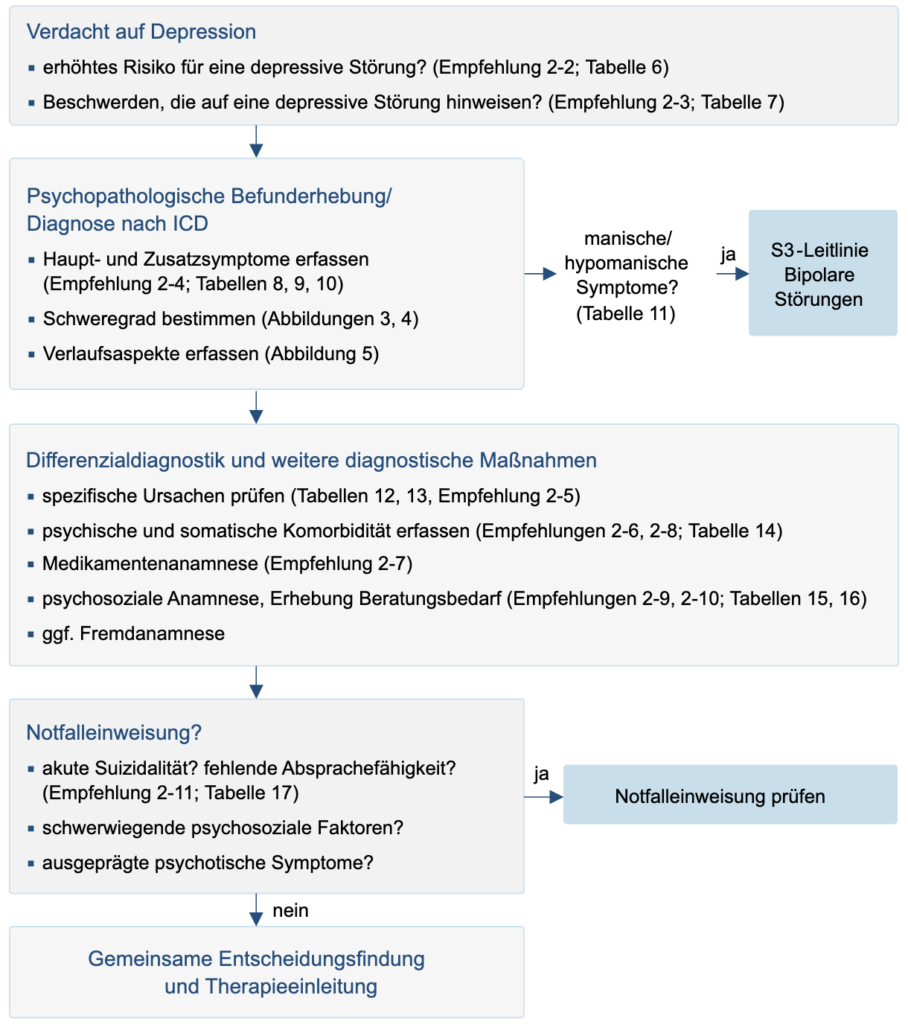

- Die Diagnostik der unipolaren Depression soll gemäß o.g. Algorithmus erfolgen.

- Wenn Beschwerden oder Merkmale vorliegen, die auf eine depressive Störung hinweisen (siehe Symptomatik), soll das Vorliegen einer depressiven Störung bzw. das Vorhandensein weiterer Symptome einer depressiven Störung aktiv exploriert werden.

- Bei Hinweisen auf depressive Symptome oder auffälligen Testwerten soll die Diagnose einer behandlungsrelevanten depressiven Störung durch die anschließende direkte und vollständige Erfassung der Haupt- und Zusatzsymptome (Schweregrad) sowie Fragen zu Verlauf und Dauer gestellt werden.

Anamnese

Generell ist zu betonen, dass für die gesamte Kontakt mit den Patient*innen, also bei der Anamnese, Diagnostik und Therapie, eine offene, empathische und wertschätzende Haltung essenziell ist und für die Behandlung ein ruhiges, ungestörtes und diskretes Setting gewählt bzw. geschaffen wird.

Bei der (Fremd-)Anamnese steht im Akut-/Notfall-Setting vor allem die Abklärung der Suizidalität im Mittelpunkt. Darüber hinaus sollten folgende Punkte abgeklärt bzw. erfragt werden:

- aktuelle & frühere psychiatrische, v.a. depressive, Symptomatik sowie deren Ausprägung

- aktuelle & frühere somatische Symptomatik/Erkrankungen sowie deren Ausprägung

- Vorerkrankungen, v.a. psychiatrische Krankheiten und Suizidalität (ggf. auch bzgl. Suizidhandlungen/-versuchen im familiären und Freundeskreis)

- Familienanamnese hinsichtlich depressiver und anderer psychiatrischer Erkrankungen

- Suchtanamnese bzgl. legaler und illegaler Konsumstoffe sowie Ausprägung (Intoxikationen etc.)

- Medikamentenanamnese, v.a. Psychopharmaka (auch Nebenwirkungen, Einhaltung der Einnahme etc.)

- soziobiografischen Anamnese (frühere Traumata, belastenden Lebensereignisse und schulische, berufliche & familiäre Entwicklung sowie aktueller psychosozialer Situation & Stressoren und aktuelle Lebenssituation bzgl. Wohnen, Beziehung etc.)

- Abklärung der u.g. Risikofaktoren

Diagnostik

Diagnostisch können zusätzlich psychometrische Tests von Vorteil sein, um die Gesamtsymptomatik und -ausprägung möglichst genau zu bestimmen. Hier sind v.a. die folgenden Tests geeignet:

- Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D)

- Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS)

- Beck Depression Inventory (BDI-I oder BDI-II)

- Patient Health Questionnaire (PHQ-9)

- Quick Inventory of Depressive Symptomatology, Selbstrating (QIDS)

Bzgl. der ggf. bestehenden Suizidalität, sollte diese frühzeitig klinisch eingeschätzt und ggf. exploriert werden. Hierfür eignen sich die in der Nationalen VersorgungsLeitlinie verwendeten Fragen:

- Haben Sie schon einmal versucht, sich selbst etwas anzutun?

- Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie, wo und wann Sie sich selbst töten können?

- Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Sie sich in nächster Zeit tatsächlich das Leben nehmen?

- Gibt es Dinge in Ihrem Leben, die sie davon abhalten, sich selbst etwas anzutun?

Zusätzlich zur psychiatrischen Diagnostik sollte eine körperliche und neurologische Untersuchung und Diagnostik mit Erfassung von Puls, RR, SpO2 und BZ durchgeführt werden. Hierzu zählt auch eine Laboruntersuchung, welche Elektrolyte, GOT, GPT und gGT, Kreatinin, Harnstoff, Harnsäure, eGFR bzw. MDRD, Schilddrüsenwerte, AP, Bilirubin, Lipase, Amylase, LDH, CRP, CK, Gesamtprotein, Albumin, Eisen, Ferritin & BSG umfasst. Weitere Diagnostiken sind ein EKG sowie ggf. ein EEK und eine Bildgebung mittels cCT, Mrt etc.

Risikofaktoren

Die grundsätzlichen Risikofaktoren für das Entstehen einer depressiven Erkrankung sehen wie folgt aus:

- weibliches Geschlecht

- höheres Alter

- in Scheidung, Trennung lebende oder verwitwete Personen

- Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit

- geringer sozioökonomischer Status

- aktuell belastende Lebensereignisse bzw. Verlustereignisse (Tod geliebter Menschen, Verlust der Arbeit etc.)

- positive Familienanamnese (v.a. bzgl. bipolare oder depressive Erkrankungen)

- frühkindliche Traumata und Misshandlung

- Stresserleben im familiären, beruflichen/schulischen oder sonstigen Kontext

- psychiatrische und/oder somatische Komorbiditäten (v.a. frühere depressive Episoden)

- Substanzmissbrauch bzw. Substanzabhängigkeit

- Mangel an sozialer Unterstützung sowie Vereinsamung, Verwitwung, soziale Isolation

- hormonelle Umstellung in der Pubertät, Schwangerschaft/Wochenbett, Perimenopause

Die spezifischeren Risikofaktoren für eine therapieresistente Depression sind folgende:

- weibliches Geschlecht

- höheres Alter

- höhere Anzahl depressiver Episoden in der Vorgeschichte

- Non-Response auf eine antidepressive Therapie in der Vorgeschichte

- längere Dauer der depressiven Episode, chronischer Verlauf

- Komorbidität mit Angsterkrankungen

- Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen

- Komorbidität mit Substanzabhängigkeit

- belastende Lebensereignisse

Prädisponierende Faktoren für das Entstehung einer chronischen Depression sind:

- positive Familienanamnese bzgl. affektiven Erkrankungen

- frühes Ersterkrankungsalter

- längere Dauer der depressiven Episode

- Komorbidität mit Angsterkrankungen

- Komorbidität mit Persönlichkeitsstörungen

- Komorbidität mit Substanzabhängigkeit

- geringe soziale Integration

- negative soziale Interaktion

- schwächere depressive Symptomatik

Schweregradbestimmung

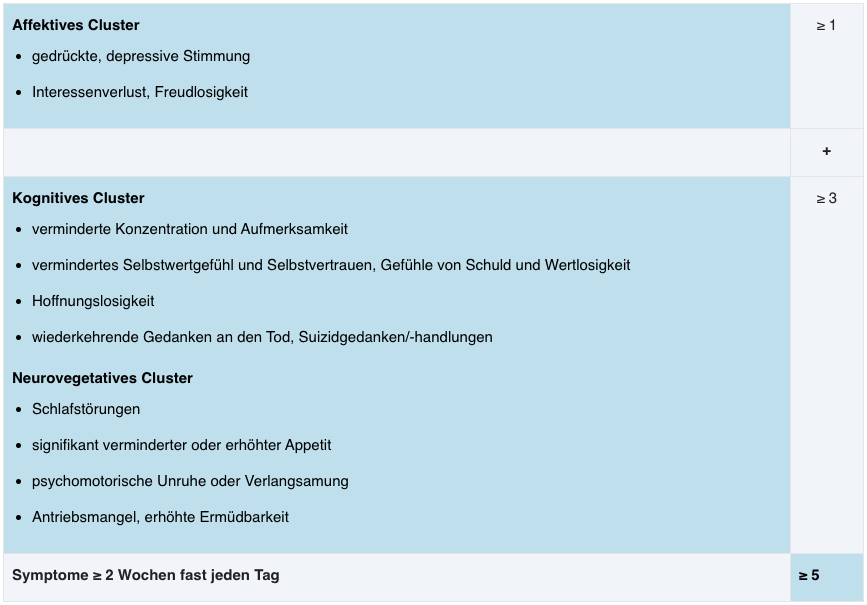

Die Diagnosestellung und Schweregradbestimmung gemäß ICD-11 und der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Unipolare Depression“ erfolgt wenn die folgenden Hauptsymptome über min. 2 Wochen anhalten:

- gedrückte, depressive Stimmung

- Interessenverlust, Freudlosigkeit

Darüber hinaus gibt es die nachfolgenden Zusatzsymptome:

- Antriebsmangel, erhöhte Ermüdbarkeit

- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit (eingeschränktes Denkvermögen, Entscheidungsschwierigkeiten/-losigkeit, wiederkehrende Gedanken, Selbstzweifel, Ängste)

- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen (Vertrauensverlust in eigene Kompentenzen)

- Schuldgefühle (Selbstvorwürfe)

- psychomotorische Agitiertheit oder Hemmung (innerliche Unruhe, Gefühl des Getriebenseins, Zappeln, Rededrang, Wortkargheit, leise monotone Sprache, langsames Sprechen, verzögerte Reaktionen, langsame Bewegungen, reduzierte Mimik)

- Hoffnungslosigkeit (unrealistisch pessimistische Zukunftserwartungen inkl. Gesundungsprognose, allgemein negative Selbst- und Weltsicht und Gefühl der Aussichtslosigkeit)

- Schlafstörungen (Schlaflosigkeit, Durchschlafstörungen, Früherwachen, auch Einschlafstörungen sowie seltener Hypersomnie, also vermehrter Schlaf tagsüber, verlängerter Nachtschlaf)

- Appetitstörungen (Gefühl, sich zum Essen zwingen zu müssen, erheblicher Gewichtsverlust)

- Suizidgedanken/Suizidhandlungen (Wunsch, schnell an unheilbarer Krankheit oder Unfall zu sterben, mehr oder minder konkrete Überlegungen für aktive Beendigung des eigenen Lebens)

Zusätzlich kann im Rahmen der Diagnosestellung und Schweregradbestimmung auch ein somatisches Syndrom (im ICD-11 „Melancholie“ diagnostiziert werden, wenn folgende Symptome bestehen:

- Interessenverlust oder Verlust der Freude an normalerweise angenehmen Aktivitäten

- mangelnde Fähigkeit, auf eine freundliche Umgebung oder freudige Ereignisse emotional zu reagieren

- frühmorgendliches Erwachen, zwei oder mehr Stunden vor der gewohnten Zeit

- Morgentief

- objektiver Befund einer psychomotorischen Hemmung oder Agitiertheit

- deutlicher Appetitverlust

- Gewichtsverlust, häufig mehr als 5% des Körpergewichts im vergangenen Monat

- deutlicher Libidoverlust

Wie oben schon erwähnt kann die depressive Episode auch durch psychotische Symptome, also Wahnvorstellungen oder Halluzinationen, gekennzeichnet sein (z.B. Verarmungswahn, hypochondrischer Wahn, Versündigungs- & Verschuldungswahn sowie nihilistischer Wahn;meist akustische Halluzination). Des Weiteren können ggf. die nachfolgenden Symptome feststellbar sein:

- vernachlässigte Körperpflege bzw. ungepflegtes Auftreten

- Stimmungsänderung von Tag zu Tag unabhängig von äußeren Einflüssen & Lebensumständen

- somatische Symptome wie Kopf-/Rückenschmerz, Druckgefühl in Hals & Brust, Tachykardie, Arrhythmie, Synkopen oder Dyspnoe sowie Schwindel, Muskelverspannungen, aber auch Sistieren der Menstruation oder sexuelle Funktionsstörungen

Zur Schweregradbestimmung gemäß ICD-11 sind die zwei nachfolgenden Tabellen zu nutzen. Wobei zu betonen ist, dass min. fünf Symptome aus der Tabelle vorliegen müssen sowie mindenstens eines aus dem affektiven Cluster und auch gewisse Schwierigkeiten im persönlichen, familiären, sozialen, schulischen, beruflichen oder anderen wichtigen Lebensbereichen vorhanden sein müssen.

Sofern min. zwei depressive Episoden vorliegen, ist die Diagnose einer rezidivierenden depressiven Erkrankung zu stellen.

Komorbiditäten

Etwa 75 % der depressiven Patient*innen haben gleichzeitig eine weitere psychische Erkrankung. Dazu zählen z.B. Angsterkrankungen, somatoforme Erkrankungen, ADHS, Autismus-Spektrum-Störung, Persönlichkeitsstörungen, Essstörungen und Alkoholabusus/-abhängigkeit.

Des Weiteren bestehen oft somatisch Erkrankungen wie Diabetes mellitus, KHK, COPD, onkologische Erkrankungen, obstruktiver Schlafapnoe, rheumatoider Arthritis, Epilepsie und Morbus Parkinson. Zusätzlich besteht bei depressiv Erkrankten ein doppelt so hohes Risiko für eine Demenz.

Differenzialdiagnosen

Zu den wichtigsten Differenzialdiagnosen zählen Bipolare Störungen und Zyklothymien (siehe Beitrag „Was ist eigentlich… eine bipolare Erkrankung?„). Weitere Differenzialdiagnosen sind:

- depressive Anpassungsstörungen, Trauerreaktionen (enger zeitlicher Bezug zu einem klar benennbaren Auslöser; Nachlassen i.d.R. innerhalb von sechs Monaten; eher wellenartiges Auftreten der negativen Gefühle; keine vegetativen Symptome; i.d.R. keine anhaltenden Einschränkungen der Funktionsfähigkeit)

- Burnout-Syndrom (wissenschaftlich keine eigene Krankheitsentität; Syndrom körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung aufgrund beruflicher oder anderweitiger Überlastung)

- organische affektive Störungen, z.B. durch trukturellen Veränderungen des Gehirns wie Hirntumor, Hirnatrophie oder Hirninfarkt sowie Demenz (neue schwere depressive Symptomatik sowie jegliche neue neurologische Fokalsymptomatik in zeitlichem Zusammenhang, ausgeprägte kognitive Einschränkungen, psychotische Symptomatik; fehlende Hinweise auf psychosoziale Stressfaktoren; auffällige andere klinische Veränderungen in zeitlichem Zusammenhang)

- Angsterkrankungen, Zwangsstörungen

- Hypothyreose

- pharmakogene Auslöser durch Antihypertensiva, Parkinson-Mittel & Muskelrelaxanzien, Steroidhormone, Antirheumatika, Analgetika, Tuberkulostatika, Ophthalmologika, Kardiaka, Antiepileptika, Psychopharmaka etc.

- hormonelle Veränderungen (z.B. durch Hypophysenadenom)

- tumorassoziierte Fatigue mit Müdigkeit und Erschöpfung

- viele weitere neurologische, endokrinologische, kardiologische, gastroenterologische, nephrologische, gynäkologische Erkrankungen

anhaltende depressive Störungen (Dysthmie/Dysthmia)

Die anhaltende depressive Störungen, auch Dysthmie oder Dysthmia genannt, zeigt sich in einer mindestens 2 Jahre bestehenden, chronifizierten, depressiven Erkrankung. Es besteht das fast immer vorhandene Gefühl von Müdigkeit und Depressivität, gepaar mit dem Gefühl, dass alles nur noch eine Anstrengung ist und nichts im Leben mehr wirklich genossen wird. Insgesamt ist die depressive Symptomatik aber nicht so stark ausgeprägt, um die Diagnosekriterien einer leichten oder mittelgradige (rezidivierende) depressiven Erkrankung zu erfüllen. Trotzdem kommt es zu einer beträchtlichen subjektivem Leiden und einer ausgeprägten Beeinträchtigung des normalen Lebens. I.d.R. kommt es im frühen Erwachsenenalter zum Beginn einer Dysthymie, aber auch ein Auftreten in höheren Alter ist möglich, v.a. nach einer depressiven Episode, einem Trauerfall oder anderen Belastungen.

Zusätzlich kann es aber dazu kommen, dass die Dysthymie von einer akuten depressiven Episode überlagert sein kann. Diesen Fall bezeichnet man auch als „Double Depression„. Klassifiziert wird dieser Fall gemäß ICD-11 als „rezidivierende depressive Störung in partieller Remission“.

Therapie

Notfallmedizinisch bzw. rettungsdienstlich-präklinisch ist die Therapie, ausgenommen der akuten Suizidalität oder akuter Exazerbationen im Sinne eines akuten psychiatrischen Ausnahmezustandes bzw. einer psychosozialen Krise, eher von geringer Bedeutung. Bzgl. der akuten Suizidalität empfiehlt sich die Lektüre des Blog-Beitrages „Was ist eigentlich… Suizidalität?„. Die nachfolgenden Ausführungen zur Therapie depressiver Erkrankungen gehen daher eher auf das klinische und/oder ambulante Setting der Behandlung ein. Es sei aber noch erwähnt, dass im Rahmen des partizipativen Beratungsgespräches im präklinischen Notfall-Setting in der Verantwortung des rettungsdienstlichen und notärztlichen Personals liegt über Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile zu informieren, so wie es die Nationale VersorgungsLeitlinie vorsieht, natürlich mit der Einschränkung, dass dies nicht in dem umfassenden Umfang möglich ist wie in anderen Settings. Zusätzlich sollten auch, wenn von den Betroffenen gewünscht, An- und Zugehörige mit einbezogen werden. Während der gesamten Behandlung sollte auf eine leichte Sprache, v.a. bei Patient*innen mit einer anderen Erstsprache, geachtet werden und medizinische Fachbegriffe vermieden werden. Falls notwendig und möglich, sollte bei Verständigungsproblemen ein*e Dolmetscher*in hinzugezogen werden.

Die weitere Behandlung leichter depressiver Episoden sollten im Verlauf Maßnahmen mit niedriger Intensität wie angeleitete Selbsthilfe, gesprächsbasierte Interventionen unter Nutzung psychotherapeutischer Techniken angeboten werden. Bei fortbestehender Symptomatik trotz Nutzung von Interventionen mit geringer Intensität, gutem Ansprechen auf eine Psychotherapie in der Vergangenheit oder bei der Gefahr einer Chronifizierung oder der Entwicklung einer mittelgradigen oder schweren Depression, sollte eine Psychotherapie in Betracht gezogen werden. Des Weiteren können Internet- und mobilbasierte Interventionen additiv zur Psychotherapie eingesetzt werden. Von einer medikamentösen Therapie mit Antidepressiva sollte bei einer leichten depressiven Episode abgesehen werden (Ausnahmen: Fortbestehen der Symptomatik trotz niedrigintensiver Interventionen, gutes Ansprechen auf medikamentöse Therapie in der Vergangenheit oder bei einem Risiko Chronifizierung oder Entwicklung einer mittelgradigen oder schweren Depression). Wenn Medikamente in Betracht kommen, kann ein erster Therapieversuch mit einem zugelassenen Johanniskrautpräparat erwogen werden. Die Verschreibung von Benzodiazepine und Z-Substanzen ist nicht vorgesehen.

Bei der Behandlung mittelgradiger depressiver Episoden sind die Psychotherapie oder eine medikamentöse Therapie leitlinienkonform gleichwertig anzubieten. Auch hier kann ein erster Therapieversuch mit einem zugelassenen Johanniskrautpräparat erwogen werden. Benzodiazepine und Z-Substanzen sollten ebenfalls nicht eingesetzt werden, außer bei stark belastenden Schlafstörungen oder starker Unruhe und ohne Suchterkrankungen in der Vorgeschichte sowie unter Beachtung der Risiken und für nicht länger als 2 – max. 4 Wochen (CAVE: Ausnahmen nur im begründeten Einzelfall zusätzlich zur Antidepressiva-Behandlung oder Psychotherapie). Ebenfalls können Internet- und mobilbasierte Interventionen additiv zur Psychotherapie und Antidepressiva-Behandlun eingesetzt werden.

Für die Behandlung bei schweren depressiven Episoden wird eine Kombination aus medikamentöser Therapie und Psychotherapie empfohlen (bei Ablehnung der Kombinationstherapie bei akuten schweren depressiven Episoden sind Psychotherapie oder medikamentöse Therapie gleichwertig als Monotherapie anzubieten). Bei stark belastenden Schlafstörungen oder starker Unruhe und ohne Suchterkrankungen in der Vorgeschichte sowie unter Beachtung der Risiken und für nicht länger als 2 – max. 4 Wochen, können Benzodiazepine und Z-Substanzen in der Akutbehandlung in begründeten Fällen eingesetzt werden. Ebenfalls können Internet- und mobilbasierte Interventionen additiv zur Psychotherapie und Antidepressiva-Behandlung eingesetzt werden.

Bei mittelgradigen und schwergradigen depressiven Episoden mit psychotischen Merkmalen ist eine psychopharmakologische Therapie anzubieten, welche aus einer Kombination aus Antidepressiva und Antipsychotika bestehen sollte, und nach dem Abklingen der akuten psychotischen Symptome ist eine Kombination der medikamentösen Therapie mit Psychotherapie anzuraten.

Bei der Auswahl der Psychopharmaka, vor allem der Antidepressiva, sind primär das klinische Erscheinungsbild, eine ggf. schon vorherige Behandlung mit einem Antidepressivum, Komorbiditäten sowie das Nebenwirkungsprofil entscheidend. Die Nebenwirkungen trizyklischer Antidepressiva sind vor allem bei älteren Patient*innen relevant, da diese ggf. schwere Folgen wie Harnverhalt, Hypotonie und Delir beeinhalten. Aus diesem Grund sollten in diesem Fall eher selektiv wirkende Antidepressiva wie Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer (SSRI; z.B. Citalopram, Escitalopram, Sertralin) oder selektiv serotonerg und noradrenerg wirkende Antidepressiva (z.B. Mirtazapin, Venlafaxin, Duloxetin) zu bevorzugen. Bei Risikopatienten und älteren Menschen können z.B. die Nebenwirkungen trizyklischer Antidepressiva unter Umständen schwerwiegende Folgen haben (Harnverhalt, Hypotonie mit Gefahr von Stürzen, Auslösung eines Delirs). Hier sind deshalb in der Regel neuere, selektiv wirkende Antidepressiva (z. B. SSRI) angezeigt. Insgesamt lässt sich sagen, dass ca. 70 % aller depressiven Patient*innen auf die initiale Antidepressiva-Therapie ansprechen und bei 50 % die Symptome remittieren – aber oftmals erst nach dem 2.–4. Antidepressivum. Auch ist zu betonen, dass die früher eher vorsichtige Verschreibung von Antidepressiva bei Schwangeren nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht und das kein erhöhtes Risiko für Hirnentwicklungsstörungen in der frühen Schwangerschaft festzustellen ist, sondern eher die negativen prä-/postnatal-depressiven Folgen für die Mutter konsekutiv auch eine negative Wirkung auf das un- bzw. neugeborene Kind haben. Trotzdem sollten exponierte Kinder postnatal engmaschig nachbeobachtet werden.

Die Psychotherapie selbst sollte in einem verständnisvoll, stützenden, supportiven Setting stattfinden und v.a. zu Beginn eine „beruhigende Versicherung“ durch das Vermitteln von Mut und Hoffnung beeinhalten. Wichtig ist es darüber hinaus, dass während der Therapie keine persönlich/privaten oder beruflich/finanziellen Entscheidungen getroffen werden. Zu betonen ist ebenfalls, dass eine Genesung von einem auf den anderen Tag nicht zu erwarten ist, sondern Besserungen allmählich eintreten und es immer wieder kleinere Rückschläge geben kann – genauso wie die Wirkung von Psychopharmaka nicht sofort nach Einnahme spürbar ist, sondern ebenfalls min. 1 – 2 Wochen braucht. Zentrales Element des Therapieplanes ist vor allem auch die Psychoedukation hinsichtlich der Erkrankung „Depression“, ihrer Ursachen und Therapieansätze, da die „Volkskrankheit“ Depression zwar heut zu Tage medial in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, aber trotzdem ein deifzitäter Kenntnisstand zur Depression in der Bevölkerung besteht.

Im Gespräch mit depressiven Patient*innen sollte folgende Punkt vermieden bzw. unterlassen werden:

- Aufforderung, sich nicht so anzustellen bzw. zusammenzureißen

- Ausreden bzw. Bezweifeln von Wahnideen und gleichzeitig keine Bestärkung der Wahninhalte oder Halluzinationen

- Vergleich zu anderen Personen oder Bevölkerungsgruppen zu ziehen, um den Patient*innen aufzuzeigen, dass es ihnen besser gehe als gedacht

- Jammern und Vorwürfe nicht persönlich nehmen

- Patient*innensymptome nicht selbst internalisieren und ggf. spiegeln

Weitere Therapieansätze für die Behandlung depressiver Erkrankungen sind z.B. die Schlafentzugsbehandlung bei ausgeprägten Schlafstörungen und Depressionen oder die Elektrokrampftherapie als Ultima Ratio bei wahnhaften, psychotischen Depressionen, depressivem Stupor, hochgradiger Suizidalität oder bei Resistenz gegen Antidepressiva.

Damit es zu keinem Rückfall kommt, sollten Patient*innen im Rahmen der Langzeitbehandlung und Rezidivprophylaxe im Anschluss an die Akuttherapie mit Antidepressiva als Erhaltungstherapie weiterbehandelt werden. Dies hängt jedoch stark von der Compliance der Betroffenen ab. Sofern Patient*innen schon mehr als zwei schwere oder mehr als drei leicht- bis mittelgradige depressive Episoden hatten, kann eine prophylaktische Antidepressiva-Langzeittherapie erwogen werden. Bei der wissenschaftlich gut belegten Rückfallprophylaxe sollten aber die folgenden Punkte beachtet werden:

- Einsatz der selben Substanz, die zur Remission geführt hat

- Dosis wie in der Akutbehandlung

- Dauer der Rezidivprophylaxe abhängig von Phasenfrequenz und in Rücksprache mit Facharzt

- regelmäßige Kontrolluntersuchungen, v.a. Laborwerte

- regelmäßige supportive ärztliche Gespräche zur Sicherung der Compliance

- ggf. weitere spezifische Psychotherapie

Bei einer chronisch-therapieresistente Depression, also einem nicht ausreichenden Ansprechen auf min. zwei Wirkstoff-unterschiedliche Antidepressiva über min. 4 – 6 Wochen (2,5 – 3 Frauen auf einen Mann) bzw. einer Dysthymie sollte bevorzugt mit einer Kombinationstherapie aus Antidepressive (v.a. SSRI oder MAO-Hemmer) und einer Verhaltenstherapie vorgegangen werden, da dies die effektivste Behandlung darstellt. In solchen Fällen einer Therapieresistenz soll initial die Diagnose der Depression nochmals überprüft werden (CAVE: Fehldiagnose) sowie die fehlende Compliance der Patient*innen, somatische & psychische Komorbidität, eine nicht passende Dosisierung und ein zu niedriger Serumspiegel evaluiert werden, erst dann sind weitere, alternative Therapieversuche möglich:

- Dosisoptimierung

- kombinierte medikamentöse Behandlung (SSRI, SNRI oder TZA + Mianserin, Mirtazapin oder Trazodon

- Augmentation, z.B. mit Lithium oder Schilddrüsenhormonen

- Intensivierung der Psychotherapie (höhere Frequenz)

- Elektrokrampftherapie (bei Rückfall unter adäquater sonstiger Rezidivprophylaxe, Unverträglichkeit ggü. anderer Rezidivprophylaxe oder bei Patient*innen mit entsprechender Präferenz)

- Esketamin-Nasenspray (Off-Label Use) oder Ketamin i.v. nicht außerhalb eines stationären Settings (Off-Label Use)

- repetitive transkranielle Magnetstimulation (rTMS)

Das weitere Vorgehen bei Nichtansprechen einer medikamentösen Therapie und Therapieresistenz findet sich auch in Abbildung 13 sowie Abbildung 14 der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Unipolare Depression“.

Sonderformen

Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie. Springer Reference Medizin. Springer, Berlin, Heidelberg.

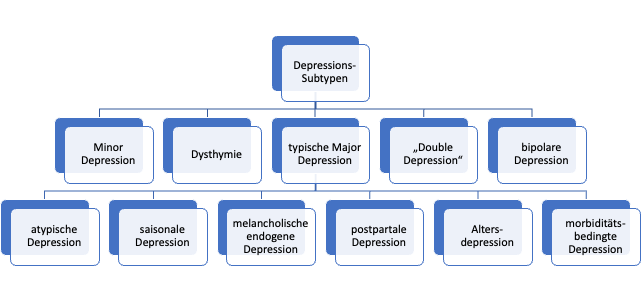

In der wissenschaftlich-psychiatrischen Welt ist die Diskussion über die Subtypisierung von Depressionen immer noch im vollen Gange, sodass hier nicht alle Subtypen thematisiert werden können und daher nur eine Auswahl besprochen wird:

- atypische Depression: gegenteilige Symptome zur typ. Depression wie z.B. Hyperphagie, Hypersomnie oder erhöhte Empfindlichkeit ggü. Kritik und sozialer Zurückweisung

- saisonale Depression: depressive Episode, deren Beginn und Ende gehäuft in Korrelation zu bestimmten Jahreszeiten ist, wie z.B. die Winterdepression in lichtarmer Jahreszeit

- melancholische bzw. endogene Depression (laut ICD-11 leichte bis mittelschwere Depression „mit Melancholie“): Depression mit somatischem Syndrom mit Tendenz zu psychotischen Symptomen, welche durch die drei Hauptsymptome Niedergeschlagenheit, Anhedonie, Antriebslosigkeit sowie ein gestörtes Zeiterleben charaktrisiert ist

- postpartale (postnatale und peripartale) Depression, auch Wochenbett-Depression: depressive Symptomatik, welche über den typischen „Baby Blues“, also einer kurzen, stimmungslabilen & ängstliche Phase mit vielem grundlosen Weinen, in den ersten Tagen nach Entbindung hinweg geht und folgende Besonderheiten hat:

- ausgeprägte emotionale Labilität

- Unfähigkeit, positive Gefühle für das eigene Kind zu entwickeln

- extreme Angst/Sorge um das Wohlergehen des Kindes

- massive Zweifel bzgl. der eigenen Fähigkeiten als Mutter sowie Versagensängste

- Zwangsgedanken (z.B. das Kind zu schädigen)

- Probleme beim Stillen

- Altersdepression: Depression bzw. depressive Episode ab dem 65. Lebensjahr

- morbiditäts-bedingte Depression bei schweren/chronischen somatischen Erkrankungen (z.B. Post-Infakt-/Post-Stroke-/Parkinson-Depression): depressive Symptomatik infolge der Auswirkungen schwerer Erkrankung mit Auswirkung auf Lebensqualität und Lebensprognose

Verlauf und Prognose

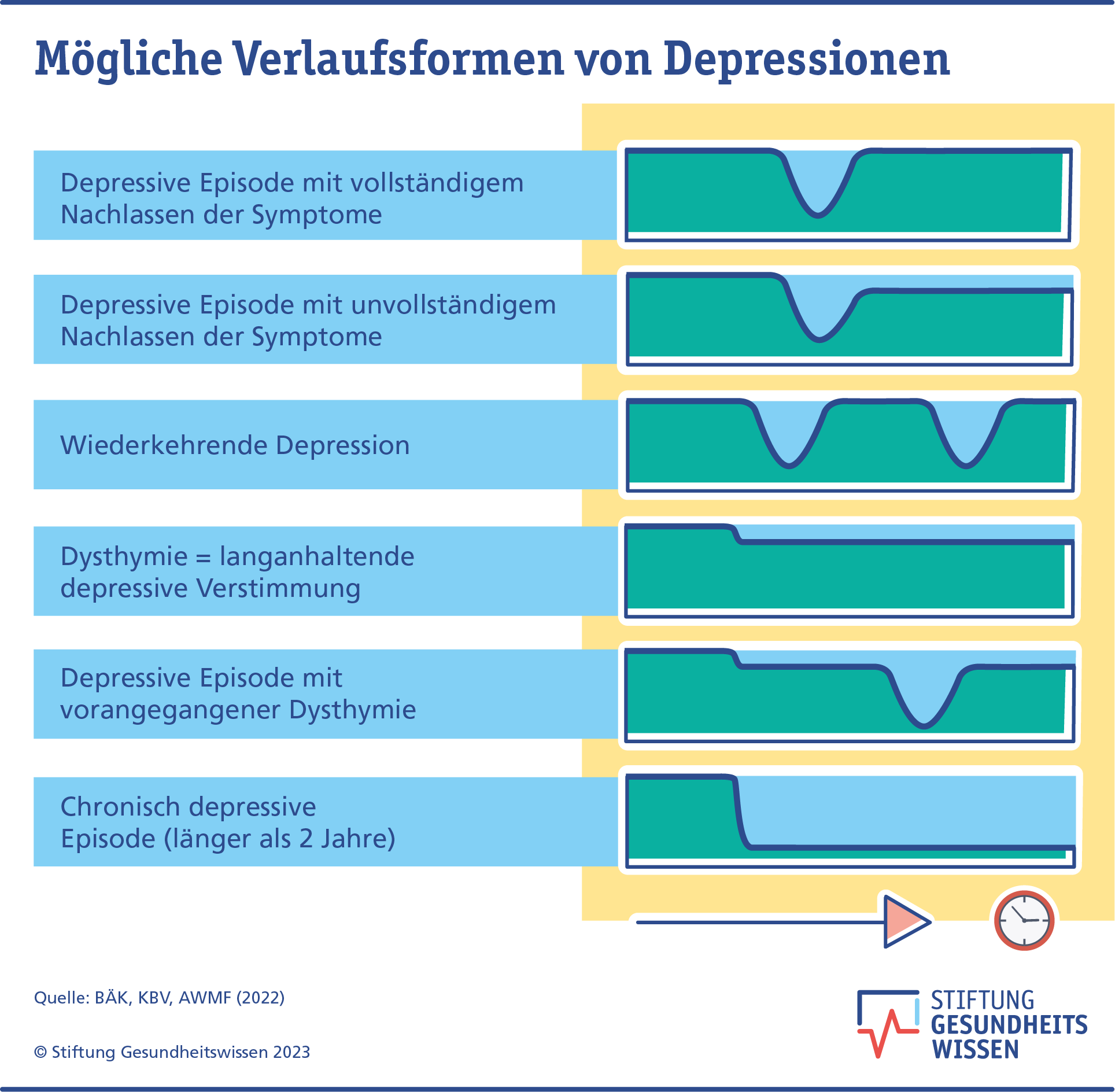

Wie schon erwähnt kann eine Depression ganz unterschiedlich verlaufen und der Verlauf ist von sehr vielen inneren & äußeren Faktoren abhängig. Die nachfolgende Grafik zeigt schön welche die möglichen Verlaufsform einer depressiven Erkrankung sind:

Depression haben i.d.R. einen typischen episodischen Verlauf, also voneinander zeitlich abgegrenzte Phasen, die oftmals sogar ohne therapeutische Intervention abklingen. Untersuchungen aus Zeiten, in denen es noch keine Psychopharmaka gab, gab die Länge einer Episode zwischen 6 – 8 Monaten. Mit einer gezielten und effektiven Therapie (Psychophamarka und Psychotherapie) lässt sich dieser zeitraum auf in den meisten Fällen max. 16 Wochen verkürzen.

Schaut man sich die Zahlen einmal genauer an, so zeigen epidemiologische Studien eine Remissionsrate von 50 % nach 6 Monaten nach Krankheitsbeginn. Nach weiteren 18 Monaten, also nach 2 Jahren, waren trotz Therapie immer noch 21 % symptomatisch. 5 Jahre später bei teilweiser Weiterbehandlung zeigten noch 12 % Symptome und nach 10 Jahren waren es immer gute 7 %. Ingesamt liegt das Risiko für eine Chronifizierung bei ca. 15 – 30 % und die Wahrscheinlichkeiten für das Wiedererkranken nach einer Episode sieht wie folgt aus:

- 2. Episode nach Ersterkrankung: 50 % (i.d.R. 4 Jahre nach Ersterkrankung)

- 3. Episode: 70 % (i.d.R. nach ca. 2 Jahren

- 4. Episode: 90 % (vier Episoden sind hierbei der Lebensdurchschnitt bei unipolaren Depressionen)

Insgesamt verkürzt sich, wie schon zu erkennen, die Phasenfrequenz mit zunehmender Episodenzahl und mit zunehmendem Alter nimmt die Dauer der Episoden zu.

Risikofaktoren, die einen Rückfall/ein Rezidiv bedingen, sind z.B.:

- höhere Zahl vorangegangener depressiver Episoden

- kurzer Zeitraum zw. vorherigen Episoden und Rezidiven (≥ 2 Rezidive in ca. 5 Jahren)

- lange Dauer vorangegangener Episode(n)

- residuale Symptomatik (keine vollständige Remission)

- schwere Symptomatik

- jüngeres Alter bei Beginn der Symptomatik

- hohes familiäres Risiko

- komorbide psychische Störungen (v.a. Angststörungen, Substanzbezogene Störungen)

- (chronische) somatische Komorbiditäten

- negative Kindheitserfahrungen (Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung)

- belastende Lebensumstände (Stress, Armut, Arbeitslosigkeit)

- mangelnde soziale Unterstützung, allein leben

- Grübeln, hohe kognitive Reaktivität, schlechte Stressbewältigung, Hoffnungslosigkeit, Neurotizismus

Exkurs – „Smiling Depression“ (hochfunktionale Depression)

In den letzten Jahren findet man in den Medien, aber auch in der Fachliteratur, immer öfters Berichte oder Artikel über das Phänomen der „Smiling Depression“. Diese wird oft auch als hochfunktionale Depression beschrieben. Gemeint ist hiermit das Auftreten einer depressiven Episode, welche grundsätzlich weniger einschränkend und belastend in allen Lebensbereichen, aber vor allem Arbeit, Schule und/oder Ausbildung, wirkt. Wichtig ist es zu betonen, dass die „Smiling Depression“ bzw. hochfunktionale Depression keine eigenständige Diagnose darstellt, sondern am ehesten als atypische Depression oder auch als Dythymie zu klassifizieren wäre. Die atypische Depression macht ca. 1/3 aller Depressionen aus.

Meistens merkt man den betroffenen Patient*innen die Depression nichts an, vor allem, weil diese in der Schule oder auf der Arbeit nicht selten unglaublich erfolgreich sind. Die betroffen Personen setzen quasi eine „lächelnde“ Maske auf und überspielen die persönlichen Probleme. Dies führt i.d.R. über lange Sicht zu einem erheblichen Leidensdruck. Oftmals handelt es sich um Frauen, die die Balance von Beruf, Familie und privaten Verpflichtungen noch meistern, aber innerlich „ausgelaugt“ sind.

Bei Menschen mit einer „Smiling Depression“ besteht der Konflikt zwischen der äußeren Wirkung, welche keinen Anhalt für eine Depression gibt, da alle Verpflichtungen erfüllt werden, und dem inneren Erleben, welche geprägt ist von Selbstzweifeln, Ängsten und dem inneren Gefühl nicht mehr zu können und/oder am Ende zu sein. Die Ursachen für eine hochfunktionale Depression sind meist multifaktioriell, aber typische Gründe sind z.B.:

- hohes Stresslevel und Konflikte in Beruf, Schule, Familie etc.

- finanzielle Probleme

- Traumata und/oder belastende Kindheitserlebnisse

- genetische Disposition für Depression und/oder Neurotransmitter-Dysbalance

- somatische Erkrankungen, v.a. chronische Schmerzen

- Substanzabhängigkeitsstörungen

Die Hauptsymptome einer Depression sind wie oben schon erwähnt die Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit und der Interessenverlust. Diese Symptome sind bei einer hochfunktionalen Depression meistens nicht so ausgeprägt oder gar nicht merkbar vorhanden. Viele der Patient*innen können auch noch, aber schon schwerer, Freude empfinden, haben dafür aber oftmals einen gesteigerten Appetit (Heißhungerattacken) und ein höheres Schlafbedürfnis in Kombination mit einem niedrigeren Energieniveau und einer höheren Erschöpfung. Des Weiteren zeigen Betroffene die nachfolgenden Symptome, wobei zu betonen ist, dass die Symptome sehr variabel sein können:

- Gefühl, schnell überansprucht und gestresst zu sein

- hohe Irritierbarkeit, also leicht abzulenken bzw. aus dem Konzept zu bringen

- schnellere Erregbarkeit bzw. Reizbarkeit in Konflikten mit Kolleg*innen, Familie etc.

- gesteigerte Selbstkritik bis ausgeprägter Perfektionismus sowie ständige Selbstzweifel

- übermäßige Schuldgefühle und Sorgen

- übermäßige Nutzung von Copingmechanismen, um den Alltag zu bewältigen

- allgemeine Traurigkeit und innere Leere

- Probleme zu zu entspannen oder zur Ruhe zu kommen

- Probleme mit (sozialer) Zurückweisung und sozialer Rückzug

Auch bei der hochfunktionalen Depression gilt, dass diese gut mit den oben genannten Ansätzen therapierbar sind, jedoch besteht hier die Problematik, das die Betroffenen selbst ihre Erkrankung nicht bemerken und sich deswegen erst sehr spät oder gar nicht ärztlich vorstellen. Dies ist auch bedingt dadurch, dass es aufgrund der normalen Außenwirkung keine Rückmeldung aus dem persönlichen, schulischen oder beruflichen Umfeld erhält. Dies führt auf lange Sicht zu einer höheren Anfälligkeit hinsichtlich der Suizidalität.

Quellen

- AOK-Bundesverband GbR. „Hochfunktionale Depression: So fühlen sich Betroffene“. AOK Gesundheitsmagazin, 10. November 2020. https://www.aok.de/pk/magazin/koerper-psyche/psychologie/wie-fuehlen-sich-depressionen-an/.

- Bauer, Michael, Andreas Meyer-Lindenberg, Falk Kiefer, und Alexandra Philipsen, Hrsg. Referenz Psychische Störungen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2021. https://doi.org/10.1055/b000000068.

- Behnke, Alexander, Roberto Rojas, und Anne Gärtner. „Emotionsregulation im Rettungsdienst: Zusammenhänge mit beruflichem Stress, Belastungssymptomatik und Arbeitszufriedenheit von Beschäftigten im Rettungsdienst“. Prävention und Gesundheitsförderung 16, Nr. 3 (August 2021): 188–92. https://doi.org/10.1007/s11553-021-00836-x.

- Bruchwitz, Andrea. „Hochfunktionale Depression: Wenn niemand erkennt, dass du krank bist“. Selfapy, 13. Juli 2020. https://www.selfapy.com/magazin/depression/hochfunktionale-depression.

- Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, Version 3.2. 2022 [cited: 2023-10-24]. DOI: 10.6101/AZQ/000505. www.leitlinien.de/depression.

- Dean, Jason, und Matcheri Keshavan. „The Neurobiology of Depression: An Integrated View“. Asian Journal of Psychiatry 27 (Juni 2017): 101–11. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2017.01.025.

- Erfurth, Andreas, und Gabriele Sachs. „Wie wirken Antidepressiva? Weil sie einen Serotoninmangel im Gehirn ausgleichen?“ psychopraxis. neuropraxis, 20. März 2023. https://doi.org/10.1007/s00739-023-00898-w.

- Falkai, Peter, Gerd Laux, Arno Deister, Hans-Jürgen Möller, Krisztina Adorjan, Robert Perneczky, Gerd Schulte-Körne, und Hellmuth Braun-Scharm, Hrsg. Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie: 302 Abbildungen. 7., Vollständig überarbeitete Auflage. Duale Reihe. Stuttgart: Thieme, 2022. https://doi.org/10.1055/b000000071.

- Haffke, Annika. „Hochfunktionale Depression: Wie zeigt sie sich?“ HelloBetter (blog), 24. März 2021. https://hellobetter.de/blog/hochfunktionale-depression/.

- Heck, Franziska. „Die lächelnde Depression ist besonders gefährlich und weit verbreitet — aber kaum jemand spricht über sie“. Business Insider, 29. Mai 2020. https://www.businessinsider.de/wissenschaft/gesundheit/eine-art-von-depression-ist-besonders-gefaehrlich-r/.

- Informationsdienst Wissenschaft e.V. „Jeder 7. Beschäftigte im Rettungsdienst berichtet von Depression: Neues Online-Angebot gestartet“. Informationsdienst Wissenschaft, 21. September 2022. https://nachrichten.idw-online.de/2022/09/21/jeder-7-beschaeftigte-im-rettungsdienst-berichtet-von-depression-neues-online-angebot-gestartet.

- International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11. Licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 IGO licence (CC BY-ND 3.0 IGO).

- Kessler, Henrik, Julia Schüler, Franziska Dietz, Bringfried Müller, und Simone Rothgangel. Kurzlehrbuch medizinische Psychologie und Soziologie. 4., Überarbeitete Auflage. Kurzlehrbuch. Stuttgart New York: Georg Thieme Verlag, 2021. https://doi.org/10.1055/b000000509.

- Koch-Institut, Robert. „Depressive Symptomatik im europäischen Vergleich – Ergebnisse des European Health Interview Survey (EHIS) 2“, 11. Dezember 2019. https://doi.org/10.25646/6221.

- Martens, Reinhard. „Problematischer Umgang mit Studienergebnissen zur Serotonin-Hypothese trägt zu Verunsicherung von Patient*innen bei : bvvp – Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten e.V.“ Bundesverband der Vertragspsychotherapeuten, 19. August 2022. https://bvvp.de/2022/08/19/serotonin-hypothese-kritik/.

- Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. – Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. „Depression“. Max-Planck-Instituts für Psychiatrie. Zugegriffen 24. Oktober 2023. http://www.psych.mpg.de/840900/depression.

- Moncrieff, Joanna, Ruth E. Cooper, Tom Stockmann, Simone Amendola, Michael P. Hengartner, und Mark A. Horowitz. „The Serotonin Theory of Depression: A Systematic Umbrella Review of the Evidence“. Molecular Psychiatry, 20. Juli 2022. https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0.

- Oberberg GmbH. „Hochfunktionale Depression – krank aber niemand erkennt es!“ Oberbergkliniken. Zugegriffen 27. Oktober 2023. https://www.oberbergkliniken.de/krankheitsbilder/hochfunktionale-depression.

- Payk, Theo R., und Martin Brüne. Checkliste Psychiatrie und Psychotherapie. 8. Aufl. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG, 2021. https://doi.org/10.1055/b000000455.

- Radtke, Rainer. „Dauer von Arbeitsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen“. Statista, 7. September 2023. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/845/umfrage/dauer-von-arbeitsunfaehigkeit-aufgrund-von-psychischen-erkrankungen/.

- Radtke, Rainer. „Depressionen und Burn-out – Zahlen und Statistiken“. Statista, 31. August 2023. https://de.statista.com/themen/161/burnout-syndrom/#topicOverview.

- Rößler, Annette. „Depression: Die Serotonin-Hypothese wackelt“. Pharmazeutische Zeitung online, 20. Juli 2022. https://www.pharmazeutische-zeitung.de/die-serotonin-hypothese-wackelt-134512/.

- Schroeder, Carina. „Hochfunktionale Depression – Man funktioniert trotzdem weiter“. Deutschlandfunk Kultur. Zugegriffen 27. Oktober 2023. https://www.deutschlandfunkkultur.de/hochfunktionale-depression-100.html.

- springermedizin.de. „Die Depression: Zahlen, Daten & Fakten“, 22. September 2021. https://www.springermedizin.de/die-depression–zahlen–daten—fakten/18723202.

- Suarez, Elizabeth A., Brian T. Bateman, Sonia Hernández-Díaz, Loreen Straub, Katherine L. Wisner, Kathryn J. Gray, Page B. Pennell, u. a. „Association of Antidepressant Use During Pregnancy With Risk of Neurodevelopmental Disorders in Children“. JAMA Internal Medicine 182, Nr. 11 (1. November 2022): 1149. https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2022.4268.

- Voderholzer, Ulrich, und Roger Pycha. „Ursachen einer Depression“. Neurologen und Psychiater im Netz. Zugegriffen 24. Oktober 2023. https://www.neurologen-und-psychiater-im-netz.org/psychiatrie-psychosomatik-psychotherapie/stoerungen-erkrankungen/depressionen/ursachen/.

Sei der Erste der einen Kommentar abgibt